万野裕人– Author –

-

AIツールは「足し算」ではなく「掛け算」──組み合わせ発想が、思考と経営を進化させる

近年、ChatGPTをはじめとした生成AIの普及によって、ビジネスにおける「AI活用」が現実的な選択肢として浸透し始めています。特に中小企業の現場においては、「人手が足りない」「情報の整理ができない」「企画を言語化するのが苦手」など、さまざまな経営... -

『MBA実践録#12──ファシリテーション&ネゴシエーション──場を動かす“仕込み力”と“信頼構築”の技法』

ファシリテーションとネゴシエーション──この2つの技術は、単なる会議術や交渉術ではなく、「人と人」「立場と立場」の間にある“ズレ”や“摩擦”を前提に、いかに場を整え、意味のある成果を導くかという対話技法の核心だと感じています。 MBAでの学びは、こ... -

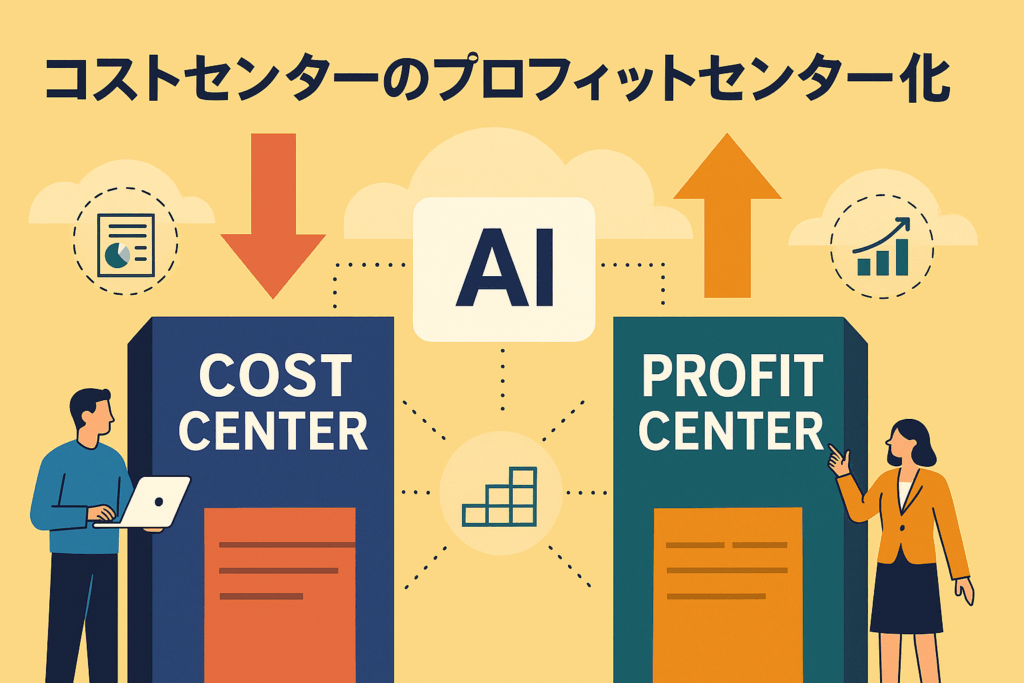

「その部門、稼がせましょう」──コストセンターのプロフィットセンター化という視点

中小企業の経営では、人材・設備・資金のいずれも限られており、すべての部門に直接的な成果を求めることは容易ではありません。売上や利益を生み出す営業部門や製造部門が注目され、管理部門やサポート部門は「必要経費」として扱われることが多いもので... -

MBA実践録#11─パワーと影響力─人を動かす構造と技術

人を動かす──これはビジネスの最前線で常に問われる永遠のテーマです。私はファイナンスや戦略といった「数値や論理で語る世界」に長く携わってきましたが、グロービスの講義「パワーと影響力(PWI)」を通じて、その裏側にある“人の心”を動かすための構造... -

オフグリッドという選択──電力の自立が企業を強くする

「オフグリッド」という言葉を耳にすることが増えました。送電網(グリッド)に頼らず、太陽光や風力などを使って自らの電力を賄うという発想は、もともと自然志向のライフスタイルや僻地での生活に根ざしたものでした。 ところがいま、社会全体の不安定化... -

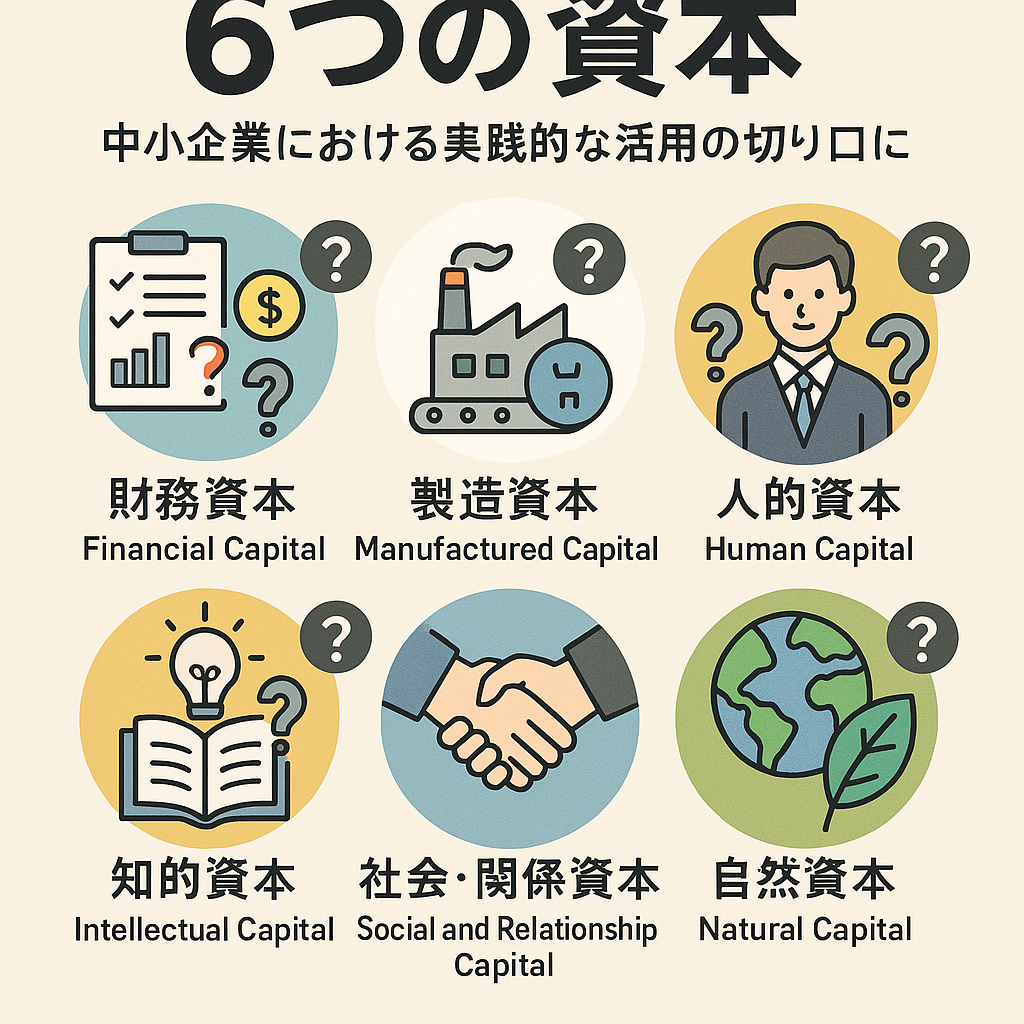

『MBA実践録#10─ファイナンスⅠ─6つの資本から考える、企業価値の本質──ファイナンスと経営の視座』

企業価値とは何か──ファイナンスの講義を通じて、この問いに対する私自身の解像度が一段深まったと感じています。 これまで私は、企業価値とはDCF(ディスカウント・キャッシュフロー)モデルを用いた「将来キャッシュフローの割引現在価値」として定義さ... -

株を配るという発想──「カブアンド」に見る、共感資本主義と中小企業の現実解

「会社の成長と従業員のモチベーションのベクトルを合わせる」。経営者にとって永遠の課題とも言えるこの問いに、ユニークなアプローチを示したのが、前澤友作氏が手がける「カブアンド」です。 誰もが企業の“仲間”として、株式報酬のような仕組みで企業価... -

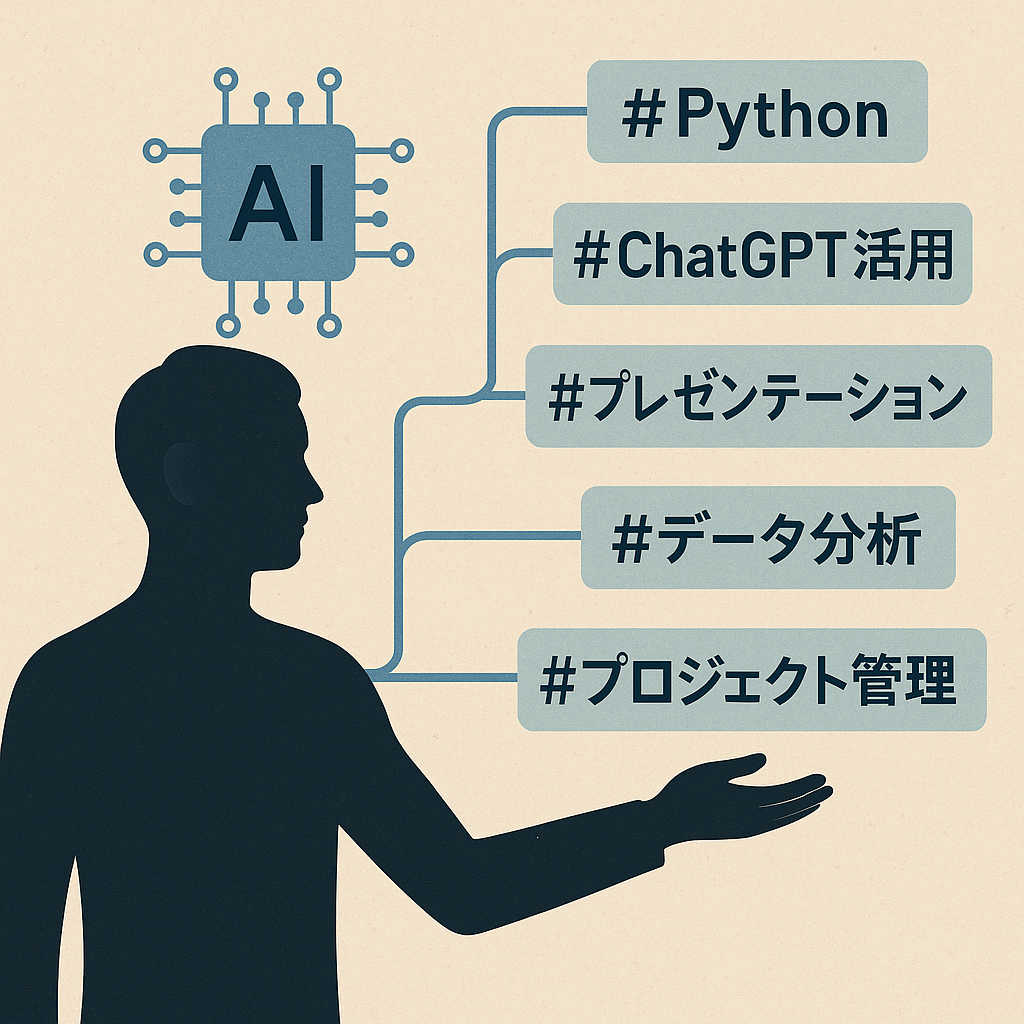

リスキリングを“当たり前”にする経営:人材拡張の突破口はAIにある

「人が足りない」。これは、もはや日本の中小企業に共通する“空気”になりつつあります。採用難、退職リスク、事業承継──経営者の前には、常に「誰にやらせるか」という問いが立ちはだかっています。 この制約の時代に、企業が生き残り、成長していくために... -

『MBA実践録#09─ストラテジック・リ・オーガニゼーション─再生は「文脈」から始まる──企業再生の現場思考』

「企業再生」というテーマは、私にとって極めてリアルな関心領域です。日々の実務で多くの再生企業と向き合う中で、「ストラテジック・リ・オーガニゼーション(SRO)」の講義内容は、現場での視点と手法に直結する重要な学びとなりました。 私が最も強く... -

「知らない」ことすら知らなかった――中小企業経営者に問う、外部リソース活用という選択肢

「人が足りない」「時間がない」「ノウハウがない」。中小企業の現場では、こうした声が日常のように聞かれます。経営者は人手不足に頭を悩ませ、現場では属人化が進み、やるべきことを前に動きが止まる。まさに“リソース不足”という言葉が飛び交う毎日で...