企業価値とは何か──ファイナンスの講義を通じて、この問いに対する私自身の解像度が一段深まったと感じています。

これまで私は、企業価値とはDCF(ディスカウント・キャッシュフロー)モデルを用いた「将来キャッシュフローの割引現在価値」として定義されるものだと理解していました。企業価値評価の実務においても、財務三表からプロジェクションを作成し、一定の前提に基づいた企業価値を算定するというプロセスを当然のように遂行してきました。

しかし、ファイナンスの本質とは「未来の価値の構造をどう読み解くか」であり、その構造には“数値で表現しきれない価値”が確かに存在しています。そのことを鮮やかに示してくれたのが、「6つの資本(Six Capitals)」という考え方です。

Six Capitals──“企業の価値創造構造”を捉えるレンズ

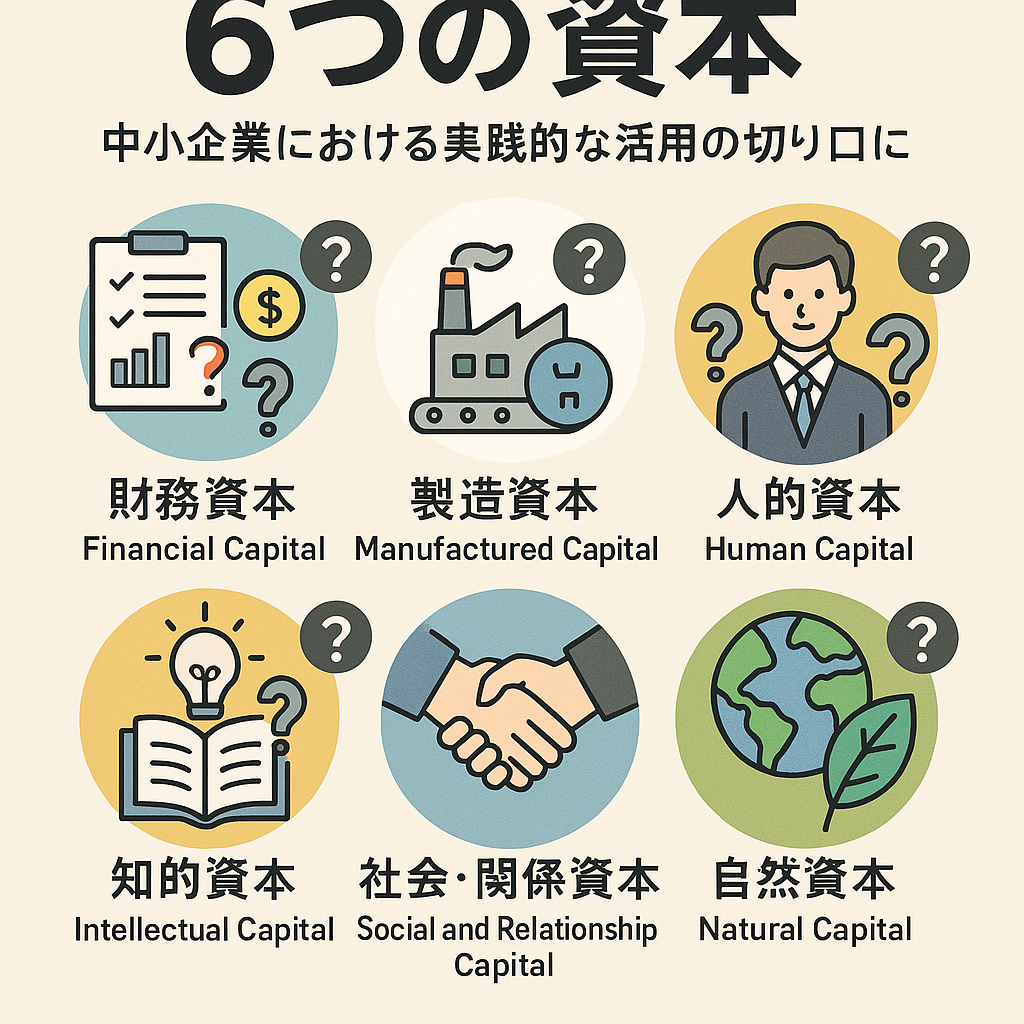

国際統合報告フレームワーク(IIRC)において提唱されている「6つの資本」は、以下のように分類されます:

- 財務資本(Financial Capital)

- 製造資本(Manufactured Capital)

- 人的資本(Human Capital)

- 知的資本(Intellectual Capital)

- 社会・関係資本(Social and Relationship Capital)

- 自然資本(Natural Capital)

これらは単なる開示フレームワークにとどまらず、企業がどのような資産構造のもとで価値を生み出しているのかを“多面的に把握するための枠組み”であると捉えるべきです。

近年、人的資本開示の義務化が制度的に進展しつつあることは、この6つの資本が経営と社会をつなぐ共通言語になりつつあることの象徴です。企業価値がもはや財務数値だけでは語れない時代に突入していることを示しています。

6つの資本──中小企業における実践的な活用の切り口

6つの資本という枠組みは、そのままでは抽象的に映るかもしれません。しかし、各資本を中小企業の日常的な経営活動と結び付けて捉えることで、実践的な「問い」に落とし込むことが可能です。以下、資本ごとに具体的な切り口を整理します。

1. 財務資本(Financial Capital)

→「将来の成長のために、財務的余力はあるか?」

金融機関からの与信枠や自己資本比率の健全性はもちろん、資金繰りを安定させる仕組みを構築できているかが問われます。近年では「資本効率」や「ROIC」の視点も重要です。

2. 製造資本(Manufactured Capital)

→「自社の設備・インフラは競争優位につながっているか?」

設備投資の更新周期、属人化された手作業の有無、業務プロセスの自動化の状況などがポイントです。特にアナログな業務が多い中小企業では、「小さな改善」による製造資本の底上げが経営効率に直結します。

3. 人的資本(Human Capital)

→「社員の知識・スキル・意欲を活かす仕組みはあるか?」

退職リスクの高いベテラン社員に業務が集中していないか、教育機会の有無、経営理念の浸透状況など、人材への投資姿勢が評価対象となります。ここはまさに“未来CFを生み出す源泉”です。

4. 知的資本(Intellectual Capital)

→「形式知をどのように蓄積し、再利用しているか?」

業務マニュアルや顧客データベースの整備、過去のプロジェクトから得たナレッジの共有の仕組みなど、「知」の仕組み化ができているかを確認します。社長の頭の中にある情報を形式知化できるかどうかも大きな分かれ目です。

5. 社会・関係資本(Social and Relationship Capital)

→「自社を支える社外ネットワークはどのように形成されているか?」

金融機関とのリレーション、キーマンとの関係性、地域社会や自治体とのつながりなど、外部との信頼関係は事業の安定性や成長性に大きく寄与します。

6. 自然資本(Natural Capital)

→「事業活動は自然環境とどのように向き合っているか?」

エネルギー効率の改善、廃棄物の削減、サプライチェーンにおける環境配慮など。製造業に限らず、環境に配慮した経営姿勢は企業価値における“将来リスクの軽減”という観点で評価されつつあります。

このように、「6つの資本」は決して形式的な開示の話ではなく、経営者が自社の価値をどのように理解し、磨いていくかという“内省と戦略”のための実践的なツールです。

「のれん」の内実を読み解く視点として

企業価値をDCFで算定する際、しばしば「のれん」が発生します。従来、のれんはブランド力や超過収益力など、抽象的な言葉で説明されることが多かったですが、この“のれん”を6つの資本というレンズを通して見直すことで、その内実が格段に明確になります。

たとえば、熟練の職人が多く在籍する企業であれば、それは人的資本の価値です。固有の製造プロセスや営業ノウハウは知的資本であり、地元金融機関や地域の信頼を得ている関係性は社会・関係資本だと言えます。

つまり、のれんとは単に余剰利益の象徴ではなく、非財務資本の積み上げであり、その内訳を構造的に把握し説明することこそが、ファイナンス実務において求められる姿勢であると考えています。

中小企業における実践的な切り口──「価値の構造」を言語化する

私はこのSix Capitalsという枠組みこそ、中小企業にとって有効な「自己理解と他者説明のツール」であると捉えています。

特に次のような具体的な場面において活用可能性が高いと感じます:

- 資金調達:自社の価値を「財務情報以外」で説明する必要があるとき、たとえば「人的資本の強み」や「知的資本としての営業ノウハウの蓄積」が、銀行融資や投資家への説得材料となり得ます。

- 事業承継・M&A:後継者がいない中でのM&A検討時、自社の価値をDCFの定量結果以上に、「なぜこの価値が生まれているのか?」を語る視点が必要になります。営業担当の関係資本、属人的技術力など、引継ぎの成否に関わる資本の内訳を整理することが、買い手の不安を払拭する鍵になります。

- 経営計画の構築:単なるPL・BS予測ではなく、どの資本をどう伸ばし、それがどのように将来キャッシュフローに結びつくかを言語化できる経営計画は、社内の納得感と実行力を高める力を持ちます。

- 人的資本経営の推進:採用や育成施策を進める中で、「人的資本をどう蓄積し、どうアウトプットに繋げるか?」という論点をファイナンスと接続させることで、HR領域の施策にも説得力を持たせることができます。

このように、6つの資本を“経営と財務を結ぶ翻訳装置”として用いることが、中小企業経営者にとっての実践的な第一歩になると感じています。

経営戦略とファイナンスの往還に向けて

Six Capitalsの枠組みは、戦略とファイナンスの“間”をつなぐ架け橋でもあります。

経営戦略上、「人的資本を最大の武器にする」と掲げたならば、それがどのように定量的な成果(例えば高付加価値の維持、離職率低下、採用コスト抑制)として顕在化するのか、キャッシュフローとしてどのように回収されるのかを語る必要があります。

逆に、投資案件の評価において、キャッシュフローの裏付けとして「知的資本」「製造資本」「関係資本」の拡充が必要であると判断したのであれば、その投資判断を戦略レベルでの整合性のもとで語るべきです。

このように、定量と定性をつなぐ言語として6つの資本を用いることにより、戦略とファイナンスの往還が可能となり、経営判断が一段と論理的・構造的になると考えています。

「企業価値をどう説明するか」が問われる時代に

財務三表の読み解きやDCF計算に長けていたとしても、それだけでは企業価値の説明は十分とは言えません。むしろ、そのキャッシュフローがなぜ生まれているのか、どの資本が源泉となっているのかを、言語化し、構造化し、語る力がこれからの実務家には求められていきます。

6つの資本という枠組みは、決して難解な理論ではありません。むしろ、自社を見つめ直し、その価値の根源に思いを馳せるための実践的なフレームです。

私は今後、この視点を自社の顧客支援にも、自身の経営活動にも積極的に組み込んでいきたいと考えています。ファイナンスと経営をつなぐ視座としてのSix Capitals──それは、これからの時代を生き抜くための羅針盤であると確信しています。

コメント