企業再生の現場に入ると、必ず直面する光景があります。それは「やるべきことがやれていない」という現象です。資金繰りの管理にせよ、顧客対応にせよ、あるいは内部の業務改善にせよ、再生のために必要とされる行動は明確に存在しています。しかし、現実にはそれが実行されない。期限を守れない、やるべき優先順位を踏まえない、計画が絵に描いた餅に終わる。指導者の立場からすれば「なぜ、これほど状況が切迫しているのに動けないのか」と苛立ちを覚える場面です。

ここで多くの経営者やマネージャーが陥るのは、「結局はやる気の問題だ」と短絡的に結論づけてしまうことです。もっと頑張ればできるはずだ、腹を括ればできるはずだ、と。しかし実際にそのように叱咤しても、行動が大きく変わることは滅多にありません。むしろ「とにかくやれ!」という言葉は、今の時代では容易にパワハラ的な響きを帯び、組織の空気を硬直させるリスクすら孕んでいます。

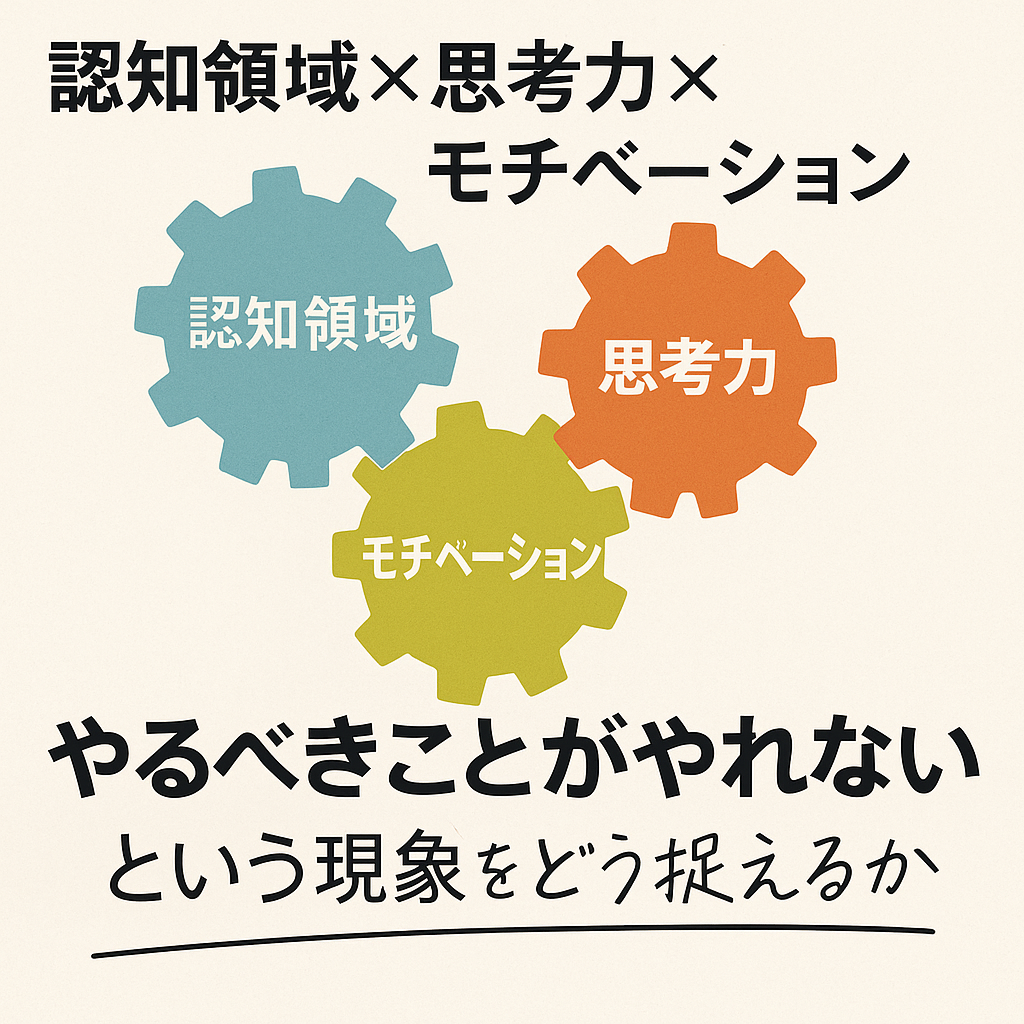

では、なぜ「やるべきこと」が「やれない」のか。私が現場で見てきた経験を通じて辿り着いたのは、それが単純な怠慢や性格の問題ではなく、認知✖思考力✖モチベーションという三つの要素の掛け算によって説明できる、という認識です。

三つの要素を分解する

まずは要素を一つひとつ取り出してみます。

- 認知領域:そもそも「何をやるべきか」を正しく理解しているかどうか。

- 思考力:やるべきことを前にしたときに、順序や優先順位を整理し、実行可能な形に落とし込めるかどうか。

- モチベーション:それを実際にやろうとする意欲や意思を持っているかどうか。

単純に言えば「理解して」「考えて」「やる気になる」という三段階です。これらが揃ってはじめて、人は行動に移ることができます。

例えば、認知が欠けていれば「やるべきこと自体が分かっていない」ので、行動に移れるはずがありません。思考力が不足していれば、頭では理解していても「どこから手をつければよいのか分からない」と立ち止まってしまいます。モチベーションが不足していれば「分かるし、できるけれども動けない」という停滞が生じます。

掛け算構造としての現実

しかし現場では、これらの要素はそれぞれ独立して現れるのではなく、複雑に絡み合っています。認知が不足しているからこそ、思考力も発揮できない。思考力が弱いからこそ、自分にはできないと感じてモチベーションが下がる。モチベーションが下がるから、そもそも考えようともしなくなる。こうした負の連鎖は珍しくありません。

ここで大事なのは、三要素は掛け算関係にあるという視点です。つまり、一つでもゼロに近い要素があれば、全体としての行動力は極端に低下します。

- 認知 × 思考力 × モチベーション = 実行力

という式で表せるでしょう。

掛け算だからこそ、足し算的に「一部が優れていれば補える」という発想は通用しません。いくらモチベーションが高くても、やるべきことを誤解していれば努力は空回りします。いくら認知していても、思考力がなければ優先順位を誤って成果は出ません。そして、どれほど認知も思考も揃っていても、モチベーションが枯渇していれば結局行動は生まれないのです。

なぜ「やれ!」では解決しないのか

この構造を理解すると、「とにかくやれ!」という掛け声がいかに的外れであるかが見えてきます。例えば、認知が足りない人に対して「やれ」と言っても、そもそも何をすればよいのかが分かっていないため動きようがありません。思考力が弱い人に同じ指示を出しても、次の一手が整理できずに立ち止まります。モチベーションが欠けている人に叱咤しても、内心は「どうせ無駄だ」と感じており、むしろ反発を招きます。

つまり「やれ!」という指導は、三要素のうちどこにボトルネックがあるのかを無視した一律的なアプローチであり、多くの場合は逆効果です。必要なのは「診断」と「アプローチの設計」です。

経営者・マネージャーが持つべき診断眼

ではどうすればよいか。答えはシンプルでありながら実践は難しいのですが、経営者やマネージャーが三要素のどこに律速要因があるのかを見極める眼を持つことです。

- 認知が欠けているのか?

- 思考力が不足しているのか?

- モチベーションが枯渇しているのか?

- あるいはそれらが複合的に絡み合っているのか?

この診断が正しくなされれば、打つべき手は自ずと変わります。認知不足であれば「情報の具体化・可視化」が処方箋です。思考力不足であれば「判断基準やフレームワークを共有し、伴走する」ことが効果的です。モチベーション不足であれば「意味づけの再設計や、成功体験の積み重ね」が重要となります。

診断を誤れば、全てが空振りに終わります。これこそが「指導しても変わらない」という現象の本質です。

人を「変えよう」とするのではなく、構造を「見極める」

ここで強調したいのは、経営者が人を直接「変えよう」とするのではなく、構造を見極め、その構造に応じて働きかけるという発想です。人のやる気を直接変えることは難しい。しかし、認知や思考の整理を支援することで「やれる」という感覚を持たせ、それが結果的にモチベーションを引き上げることは可能です。

また、逆にモチベーションを高めるような環境や制度を設計すれば、認知や思考に対して主体的に取り組むようになる。つまり、三要素は相互に作用し合うため、アプローチの設計によって好循環を生み出すこともできるのです。

まとめ

「やるべきことがやれていない」という現象をどう捉えるか。この問いに対し、私は認知✖思考力✖モチベーションという三要素の掛け算で理解することを提案したいと思います。

人は「分かって」「考えられて」「やる気になる」ことで初めて動きます。どれか一つでもゼロに近ければ、掛け算の結果として行動は生まれません。だからこそ、経営者やマネージャーは「どこに律速要因があるのか」を見抜き、適切なアプローチを設計する必要があるのです。

「とにかくやれ!」という言葉はもはや通用しません。求められるのは、現象を単なる怠慢や性格に帰するのではなく、構造的に理解し、適切に働きかける視座です。その診断眼こそが、組織を前に進めるための経営者の責任であり、これからのマネジメントにおける必須の力だと私は考えます。

コメント