中小企業の経営では、人材・設備・資金のいずれも限られており、すべての部門に直接的な成果を求めることは容易ではありません。売上や利益を生み出す営業部門や製造部門が注目され、管理部門やサポート部門は「必要経費」として扱われることが多いものです。

しかし、本当にそれらの部門は「稼げない」のでしょうか。

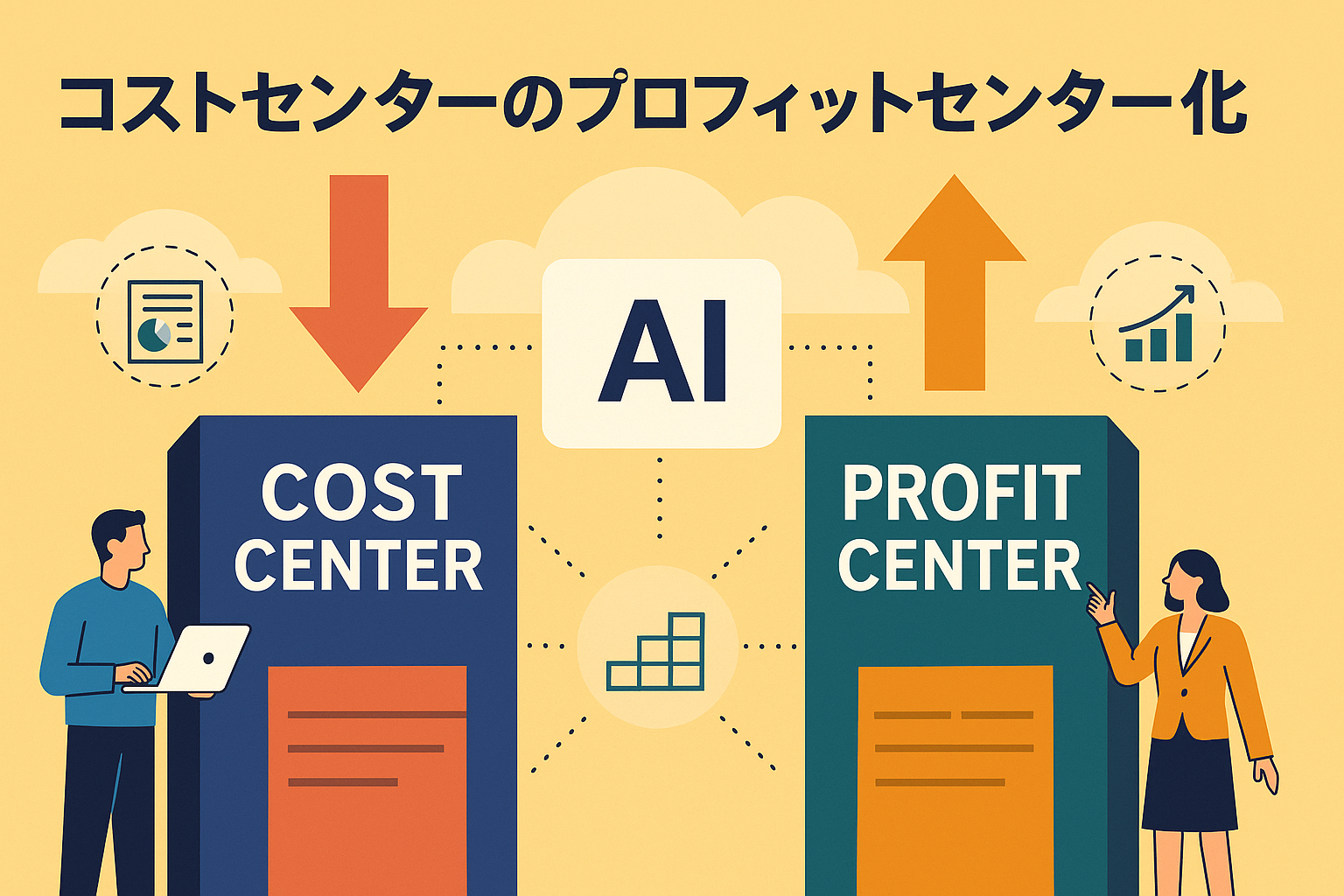

コストセンターをプロフィットセンターへ変えるという発想こそ、これからの中小企業に必要な視点です。そして、その変革を加速させる武器が、AIを媒介としたデータとノウハウの活用です。

■ コストセンター=「稼がない部門」ではありません

経理、人事、総務、品質管理、ITサポート──従来は収益に直結しないとされてきたこれらの部門には、日々の業務を通じて膨大なデータと独自のノウハウが蓄積されています。それらは外部にはない、唯一無二の経営資産です。

例えば──

- 経理部門が構築した資金繰り管理の仕組みをテンプレート化して同業他社に提供する

- 人事部門が設計した評価制度を中小企業向けの教育パッケージとして販売する

- 総務部門のマニュアルやFAQをAIチャットボット化し、業務効率化サービスとして外販する

これらはすべて、これまで「コスト」とされてきた取り組みを新たな事業モデルへと変える試みです。

■ なぜ「コストセンター」前提の発想になるのか

多くの企業で、管理部門やサポート部門が“コストセンター”と見なされるのは、歴史的な経営管理の枠組みに起因します。財務諸表や予算管理の仕組みは、売上を直接生まない部門を「コストの発生源」として扱う構造になっており、その認識が長年の常識となってきました。

さらに、現場側も「うちはサポート部門だから、売上責任はない」という意識を持ちやすく、結果的に「守りの業務」が中心となり、攻めの発想が生まれにくくなります。

この固定観念を崩すには、経営者と現場双方のマインドセット転換が不可欠です。

■ マインドセットを変えるための3つのポイント

① 「価値創出部門」という呼び方に変える

言葉は意識を変えます。単に“コストを使う部門”ではなく、“価値を創出する部門”という呼称を使うことで、役割の捉え方が変わります。会議や報告でも「コスト削減」だけでなく「価値創出提案」を必ず議題に含めましょう。

② 社内ナレッジの“外部適用可能性”を常に考える

日々の業務改善や効率化ノウハウを、「他社ならいくら払ってでも欲しいか」という視点で評価します。これを四半期ごとに棚卸しする仕組みを設けることで、部門内に自然と外部展開の意識が芽生えます。

③ 成果指標に「収益貢献」を入れる

KPIをコスト削減や効率化だけに限定せず、外販件数や社外提案数、外部受注額などを加えます。「売上に貢献できる部門」という評価軸が、行動を変えていきます。

■ AIを媒介に、価値を外部に開放する

変革の鍵を握るのが生成AIや自動化ツールです。

AIは、属人的に埋もれていた知見を短期間で整理・体系化し、外部に提供できる形に変換します。

例えば──

- 経理業務の自動化フローをAIで設計し、「業務改善パッケージ」として販売

- 人事面談の記録をAIが要約し、他社への導入支援サービスとして提供

- 問い合わせ対応履歴を基にAIチャットボットを構築し、同様の課題を抱える企業に提案

内製効率化にとどまらず、外販可能なサービスに昇華させることで、全く新しい収益の柱を築けます。

■ すでに動き始めている事例

① IT部門のツール外販

ある製造業では、社内用に開発した生産スケジューラーを外部向けSaaSとして提供。AIによる需要予測機能を追加し、他社にも価値を提供できる製品に成長させました。

② 総務部門の制度コンサル化

独自の柔軟勤務制度が外部で注目され、他社から導入支援を依頼されるようになり、総務部門が“働き方DX”支援事業を担う存在へと進化しました。

■ 中小企業こそ、この発想を

大企業のように潤沢なリソースを配分できない中小企業では、すべての部門を事業化の視点で捉えることが重要です。

「うちの部署はコストセンターだから」と思考を止めるのではなく、社内ナレッジをAIという翻訳機で外部価値に変えることで、他社にない競争優位を手に入れられます。

この取り組みは新規事業の創出だけでなく、社員の誇りやモチベーションを高め、組織の自律性を育む効果も期待できます。

■ 第一歩は社内ナレッジの棚卸しから

まずは、「外販できるかもしれない社内資産」を洗い出すことから始めましょう。

- 日常的に工夫している業務は何か

- 属人的になっているノウハウは何か

- 社内で高く評価されている仕組みは何か

- 他社から「どうやっているのか」と聞かれる制度や仕組みは何か

これらをAIで整理・可視化することで、「これは価値になる」と確信できる種が見えてきます。

■ AIは“稼ぐ組織”への変革装置です

生成AIや自動化ツールは単なる効率化のための道具ではありません。

それらは、これまで稼がないとされてきた部門を収益源に変えるための装置です。

今こそ、固定観念を外し、「すべての部門に収益化の可能性がある」という前提で組織を見直すときです。

最初の一歩を踏み出せば、社内のあらゆる部門が企業の成長を支える存在へと変わっていきます。

“必要経費”というラベルを貼られた部門の中にこそ、次の収益の芽が眠っています。AIという新たな媒介を手に、その芽を掘り起こし、事業として花開かせる──それが、これからの中小企業経営における成長戦略のひとつです。

コメント