中小企業の経営において、「祖業」という言葉は特別な意味を持ちます。創業者が情熱を注ぎ、長年にわたって磨き上げてきた事業には、その企業の歴史と文化、経営資源の多くが注ぎ込まれているからです。そのため、多くの中小企業は祖業を中心に経営資源を集中させ、組織や人材もその事業に最適化されていきます。

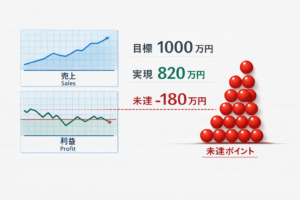

しかし、昨今のように事業環境が目まぐるしく変化する時代においては、「祖業ありき」という構造が、企業にとってリスクとなる場面が増えています。人口減少、デジタル化、グローバル競争、サプライチェーンの不安定化、気候変動など、経営を取り巻く外部環境は不確実性を増しています。一つの事業に依存する構造は、企業の持続可能性にとって大きな脆弱性となり得るのです。

こうした背景から、中小企業においても「ポートフォリオ経営」を視野に入れることが、以前にも増して重要になっています。事業の多角化によって経営の安定性を高め、変化に柔軟に対応できる構造をつくる――これはもはや一部の先進的な企業だけの課題ではなく、広く中小企業に共通するテーマになりつつあると感じます。

なぜ今、中小企業にポートフォリオ経営が求められるのか

もちろん、中小企業にとって多角化は容易なことではありません。人的資源、資金力、ブランドの浸透力など、大企業と比べて制約の多い環境下で、複数事業を同時に成立させることは簡単ではないからです。だからこそ、中小企業には「大企業のような多角化」ではなく、「中小企業にフィットする多角化」、すなわち自社にとって意味のあるポートフォリオ経営を模索する姿勢が求められます。

その際の鍵となるのが、「いかにして自社の経営資源を活かしながら、リスク分散と成長の両立を図るか」という視点です。ここからは、現実的に取りうるいくつかのアプローチについて考察していきます。

1. 「派生型」から始める:シナジーは“感じるもの”ではなく“設計するもの”

多角化の第一歩として、既存事業の延長線上で派生的に展開できる分野から着手するのは非常に有効です。製造業であれば、保有している設備や技術を他分野に応用したり、既存顧客との関係性を活かして新たな提案を行ったりする形です。

このときよく使われるのが「シナジーがあるかどうか」という判断基準ですが、実際にはこの言葉が経営判断を曖昧にしてしまうことも少なくありません。「なんとなく親和性がありそう」「既存顧客に売れる気がする」といった、感覚的な判断だけで進めてしまうと、想定した成果が出ずに資源を浪費してしまうリスクがあります。

シナジーとは、“あるかないか”で語るべきものではなく、“どう設計するか”が問われる概念です。

シナジーを見極める上では、以下のような視点が有効です。

- オペレーション・シナジー:設備、人員、プロセスが共通活用できるか

- 顧客・市場シナジー:既存顧客にクロスセルが可能か、新事業が既存事業の価値を高めるか

- ブランド・信用力のシナジー:企業の評判や地域での信用が新事業に貢献するか

- 学習・組織能力のシナジー:既存のノウハウやマネジメントスタイルが新事業に活かせるか

これらの要素を整理し、「なぜ自社がこの新事業に取り組むのか」を具体的に言語化できるかどうかが、成否を分ける鍵となります。

さらに、シナジーは静的に「存在する」ものではなく、動的に「創出する」ものでもあります。

たとえば、新たに始めたEC事業が、既存商品のリアルなユーザー行動データをもたらすことで、製品開発の質が高まり、祖業を強化する――このような「シナジーを生む仕組み」は、あらかじめ設計することが可能です。

中小企業がシナジー創出を戦略的に実現するためには、以下のような仕掛けが有効です:

- 事業間のKPI連携:互いの事業がどう貢献しているかを見える化する

- 人材の越境配置:異なる事業にまたがる経験を持つ人材を育てる

- 対話の場の常設:事業間の情報や学びを自然に交流できる文化や場を持つ

- 顧客接点の一元管理:複数事業で得られる顧客情報を統合し、全体最適を図る

このように、シナジーは「設計」と「仕組み」によって、後天的に生み出すことができるものであり、だからこそ多角化の検討段階から、意識的な構想が求められるのです。

2. 「余白」や「遊休資産」に目を向ける

次に注目すべきは、自社内に眠る「余白」の存在です。使っていない土地や倉庫、空き時間の設備、未活用のスキルや顧客接点――こうした資源は、意外な形で新規事業の起点になります。

たとえば、機械加工業が平日夜間や休日に設備を開放して試作支援を行う、食品会社が未稼働の冷蔵設備を小規模事業者に提供する、といった事例があります。これは単に収益を得るだけでなく、地域との関係性を深めたり、新たな人材・情報が流入する“入口”にもなり得ます。

3. 共同事業・アライアンスの活用

新規事業をすべて自社単独で完結させる必要はありません。むしろ他社と連携することで、スピード感と柔軟性を持って取り組めることもあります。共通の価値観を持つパートナーとのアライアンスは、リスクを分散し、相互の強みを補完する効果を持ちます。

たとえば、地域の事業者が共同でECプラットフォームを構築したり、異業種の企業とコラボして複合的なサービスを生み出すといった動きも広がっています。ここでも重要なのは、「何を共有し、何を補完し合うか」という視点です。

4. 社員の「内発的動機」を起点にする

新規事業の芽は、意外なところにあるものです。社員の中に眠っている「やってみたい」「課題を解決したい」という動機が、実は会社のリソースや理念と接点を持ち、事業化につながるケースは少なくありません。

社内起業制度や副業支援といった取り組みは、こうした「内発的な起点」に光を当てる有効な仕掛けです。現場で働く人たちの視点は、祖業に最適化された本社機能だけでは見えにくい市場の変化や顧客の声を鋭く捉えることがあります。

多角化の本質は、祖業を守るための“変化の受け皿”を持つこと

多角化とは、祖業を軽視することでも、流行に乗って闇雲に事業を広げることでもありません。むしろその本質は、「祖業を守り抜くために、変化の受け皿を持つ」ということにあります。

事業の選択肢を持ち、経営の柔軟性を高めていくことは、企業にとっての“保険”であると同時に、“成長の器”でもあります。とりわけ不確実性の時代においては、単一事業への依存こそが最大のリスクです。

今、自社の事業ポートフォリオに目を向けたとき、どのような「余白」や「芽」があるのか。そして、それをどう「設計」し、「育てていく」のか。中小企業経営者にとって、これは単なる事業戦略ではなく、組織と人材の未来にかかわる重要な問いではないでしょうか。

コメント