万野裕人– Author –

-

『MBA実践録#01──その議論、迷走していませんか? イシュー思考がくれた“ホワイトボード力”』

2024年にMBAを取得してから、約1年が経過しました。この1年間、私は日々の実務の中で、MBAで学んだ知見をいかに活かすか、という問いに向き合い続けてきました。知識を得ることと、それを自分の行動様式や意思決定にまで落とし込むことの間には、大きな距... -

【全5回連載・第3回】AIにはできない、管理会計の本質──人にしかできないこととは何か?

「AIがここまで進化したら、会計担当なんて不要になるのでは?」 最近、そんな声を耳にすることが増えました。 確かに、AIは大量のデータを一瞬で処理し、過去の傾向から将来を予測し、最適な提案をすることさえ可能になっています。しかし──だからこそ、... -

【全5回連載・第2回】AIはどう意思決定を支援するのか?──予測・分析・提案の現場から

AIの進化によって、管理会計の現場にも「変化の兆し」が広がりつつあります。単なる数字の羅列を越えて、意思決定そのものをAIが支援する──そんな時代が到来しています。 第2回となる今回は、AIがどのように管理会計の意思決定をサポートし得るのか。「分... -

【全5回連載・第1回】管理会計って、結局なんのためにあるんだっけ? 〜AI時代の問い直し〜

「数字は見せてるけど、見えてる?」ある経営者との雑談の中で、そんな言葉がふと口をついて出ました。 管理会計の世界では、日々さまざまな数字がつくられ、集められています。売上、原価、部門別の収支、利益率、KPI…。経営会議や部門会議のたびに、資料... -

【資金繰りの基本から改善まで】中小企業のための実践シリーズ(第3回)明日の残高が見える安心感──日繰り表の導入と実務チェックポイント

これまで2回にわたり、中小企業にとっての資金繰り管理の必要性(第1回)と、改善のための具体アクション(第2回)をお伝えしてきました。 最終回となる今回は、資金繰り管理をさらに一歩進め、「日繰り表(ひぐりひょう)」という実務ツールの導入と活用... -

資本が余っている会社は、実は経営が鈍っている?──自己株買いの動きから考える、中小企業の“資本戦略”

2025年度、上場企業による自己株式取得が過去最高水準に達する見通し──。 そんなニュースが今朝の日経新聞に掲載されていました。企業業績の改善を背景に、余剰資本を自己株買いという形で株主に還元し、資本効率を高める動きが広がっています。ROE(自己... -

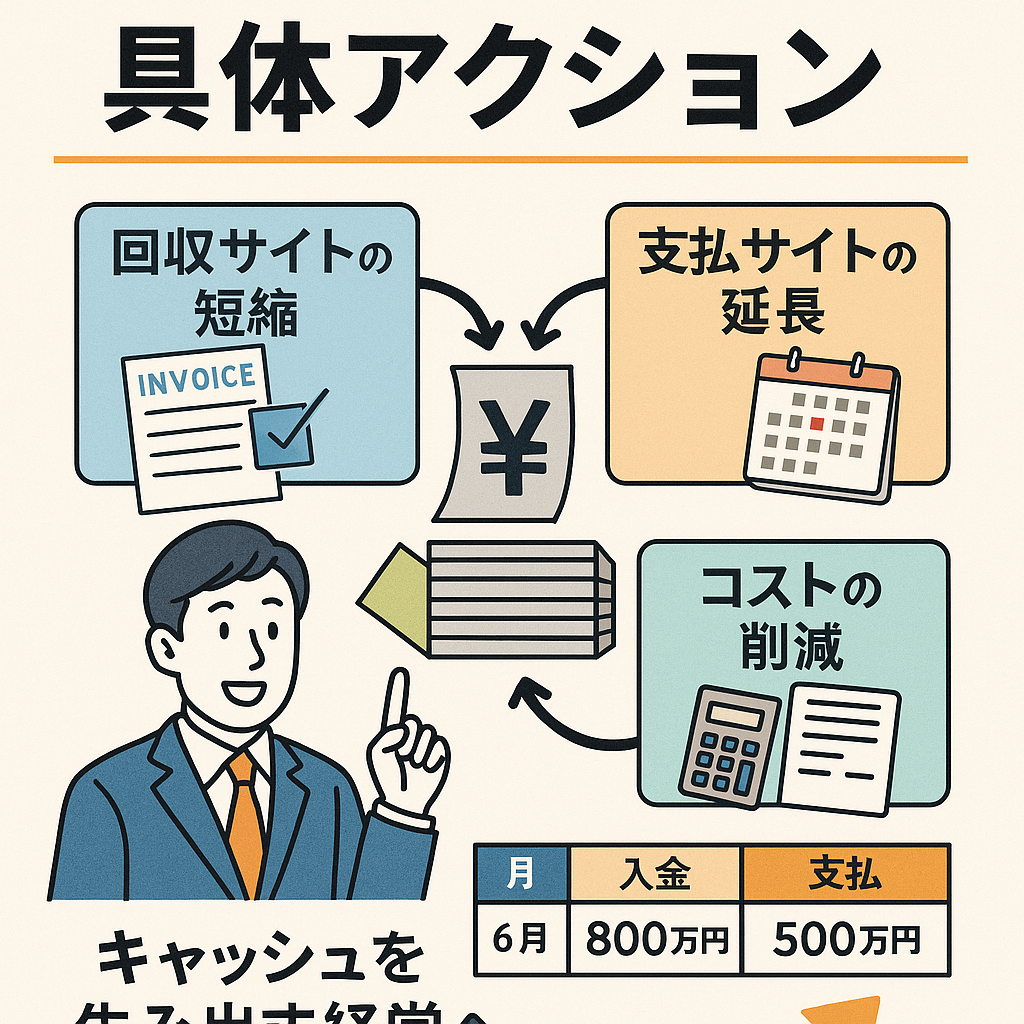

【資金繰りの基本から改善まで】中小企業のための実践シリーズ(第2回)キャッシュを生み出す経営へ──資金繰り改善のための具体アクション

前回(第1回)では、「なぜ資金繰り管理が必要なのか」「ゼロから始めるにはどうすればよいのか」について、基本的な考え方と実務ステップをお伝えしました。 今回は一歩進めて、資金繰りを“改善”するための具体的なアクションについて掘り下げていきます... -

【資金繰りの基本から改善まで】中小企業のための実践シリーズ(第1回)なぜ資金繰り管理が必要なのか?ゼロから始める“見える化”の第一歩

「通帳残高を見ながらなんとなくやりくりしているけれど、これでいいのだろうか…」 このような不安を抱えながらも、具体的な資金繰り管理には踏み出せていない。そんな中小企業の経営者や財務担当者は、実は少なくありません。 本シリーズでは、資金繰り管... -

価格は、国の意思を映す鏡である―「5キロ2000円米」が照らす農政の転機と農業経営の未来

2025年春、全国のスーパーに「5キロ2000円」の政府備蓄米が並び、開店前から行列ができる光景が各地で見られました。コメ価格が急騰する中、小泉進次郎農林水産大臣が随意契約方式を採用し、政府備蓄米を小売価格で市場に供給するという異例の対応を取った... -

経理が“稼ぐ力”になるための三つの視点

人手不足が常態化し、どの企業においても「限られた人材で最大の成果を出す」ことが問われています。とりわけ、経理や人事といったいわゆる“バックオフィス”部門は、「間接部門=コストセンター」として人材投資が後回しになりがちです。しかし私は、こう...