万野裕人– Author –

-

「事業計画や予算を絵に描いた餅にしないためには」──計画に魂を宿す“仕組みと対話”の本質

事業計画や予算をつくる現場にいると、「これならいけるはずです」「魂を込めました」という言葉をよく耳にします。私自身、企業再生の局面で経営者の方々に「計画に魂を込めてください」とお伝えしてきました。しかし、どれだけ丁寧に作り込んだ計画でも... -

「デザインは経営である」を中小企業に引き寄せる

先日、日経ビジネスで「デザインは経営である」という特集を目にしました。率直に言って、私にとって“デザイン”は縁遠いものでしたし、どこか右脳的な、感性の世界の話という先入観すらありました。日々、財務や会計といった定量・論理の世界に身を置いて... -

「もう限界!」という前に──限界を打破する「相対化とメタ認知」の技術

「もうこれ以上、無理です」ある中小企業の経営会議で、幹部のひとりが思わず口にしたこの言葉に、場の空気が一気に重くなりました。 たしかに、数字や日々の業務量を見ると、忙しさは感じられる。しかし、私の目から見ると、余力はまだある。無駄も多く、... -

「人が来ない」を嘆く前に──中小企業が本気で採用と向き合うための視点転換

中小企業の経営者と日々向き合う中で、必ずと言っていいほど話題に上がるのが「採用がうまくいかない」という悩みです。求人を出しても応募がない。若手が来ない。来てもすぐに辞めてしまう。社員の平均年齢は年々上がり、事業承継の道筋も見えない──。 こ... -

「社内副業」という選択肢をどう捉えるか― 中小企業のための“人的資本経営”の現実解

先日の日経ビジネスに「社内副業」に関する記事が掲載されていました。人材の多様な能力を引き出し、組織内での越境や学び直しを促す施策として、大企業を中心に導入が進んでいるとのこと。人的資本経営の一環としても、非常に理にかなった取り組みだと感... -

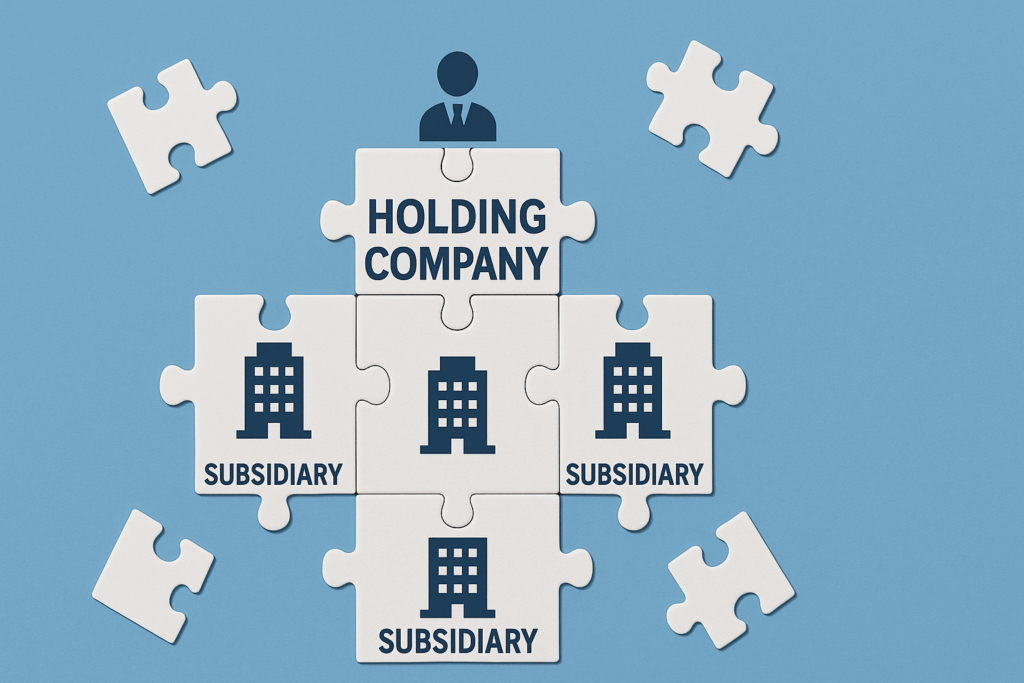

中小企業のホールディングス化——「組織再編」を成長戦略に変える視点

近年、中小企業においても「ホールディングス化」を検討する動きが徐々に広がっています。かつては大企業や上場企業の専売特許と思われていたこの再編スキームですが、事業承継や新規事業への展開、組織の専門性向上を図る中小企業にとっても、有力な選択... -

人は変われるのか──企業再生の現場で問われ続ける「信じる力」「この人は変われるのか?」という問いと、経営のリアル

私はこれまで、いくつもの企業再生の現場に携わってきました。財務や事業構造の再設計だけでなく、経営トップの意思決定そのものに深く向き合う中で、常に自分に問いかけてきた言葉があります。 「この人は、変われるのか?」 企業再生の過程では、経営ト... -

AIを問いの伴走者に:無知の知を仕組みに変える経営の実装論

ソクラテスの有名な言葉に「無知の知」があります。自分が何も知らないということを自覚している、それゆえに学ぶことができる──という哲学的態度です。 現代において、この「無知の知」は精神論や教養として語られるだけでなく、極めて実務的な意味を持つ... -

取引先を「コラボ先」に変える――信頼を資本に変える中小企業経営

取引先という「前提」に疑問を持つ 経営者にとって取引先は、日々の事業運営に欠かせない存在です。仕入先、販売先、協力会社や外注先。これらの関係は会社の血流のようなものであり、どこかが途切れれば経営はたちまち支障をきたします。そのため、経営の... -

AI役員は中小企業経営の「勘と経験」をどう進化させるか――導入実務のステップと「認知限界を超える」可能性

先日、キリンホールディングスが「12の人格を持ったAI役員」を開発したとのニュースが報じられました。AIに人格を与え、経営会議に参加させるという発想は耳にするだけで強いインパクトがあります。「役員」という言葉の選び方も挑発的であり、同時に経営...