万野裕人– Author –

-

経営フレームワークを持つということ【第3回】ネオPEST分析──メガトレンドを経営に引き寄せるという思考法

経営を考えるうえで、自社の外部環境をどう捉えるかという問いは、極めて重要です。 市場は日々変化し、技術は進化し、制度や社会の価値観も変わり続けています。特に昨今では、AIや脱炭素、人口構造の変化、グローバルな政治不安など、個々の企業努力では... -

経営フレームワークを持つということ【第2回】SWOT分析は相対化から始まる──主観を超えて戦略につなげるために

経営戦略を考える際、まず最初に取り組むフレームワークとして定番なのがSWOT分析です。自社のStrength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)を4象限で整理することで、全体像を把握し、戦略の方向性を定めようとするものです... -

経営フレームワークを持つということ:【第1回】変化の時代を生き抜くための「思考の地図」

経営において最も重要なのは、日々の意思決定の積み重ねです。そして、その意思決定は何らかの「判断の軸」や「思考の構造」に基づいてなされています。それが、いわゆる「経営フレームワーク」と呼ばれるものです。 しかし、多くの中小企業において、この... -

【2026年の幕開けに寄せて】AIファーストで拓く、中小企業経営の新たな地平

2026年が始まりました。本年も、経営財務コンサルタントとして、現場に根差した視点を持ちながら、中小企業経営に伴走する立場からの発信を続けていきたいと思います。 新年最初のコラムでは、「2026年のメガトレンド」を一つの起点としながら、私自身が今... -

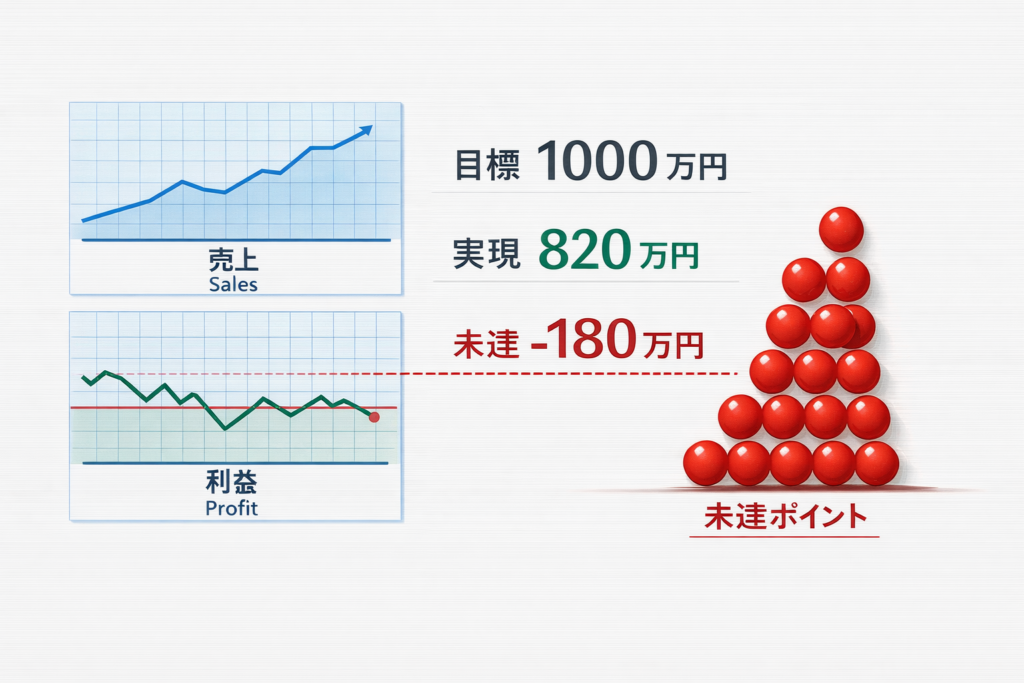

「予算未達が痛くない組織」に陥る理由──行動を変える“重みづけ”のデザイン

中小企業の経営現場で、「予算未達が当たり前になっている組織」に直面することがあります。数字は毎月共有され、会議は行われ、分析もされている。しかし、そこに“痛み”がありません。痛みがなければ行動は変わらず、行動が変わらなければ結果も変わらな... -

「祖業ありき」を乗り越える:中小企業におけるポートフォリオ経営のすすめ

中小企業の経営において、「祖業」という言葉は特別な意味を持ちます。創業者が情熱を注ぎ、長年にわたって磨き上げてきた事業には、その企業の歴史と文化、経営資源の多くが注ぎ込まれているからです。そのため、多くの中小企業は祖業を中心に経営資源を... -

感情労働という価値創出 〜AIファースト時代における人間性の再定義〜

「あなたに会えてよかった」「この人のためなら、と思えた」そんな瞬間に、私たちは何か計算できないエネルギーを感じます。合理やロジックでは割り切れない、しかし確かに存在する“感情”という力。それが、人間ならではの価値であり、そしてこれからの時... -

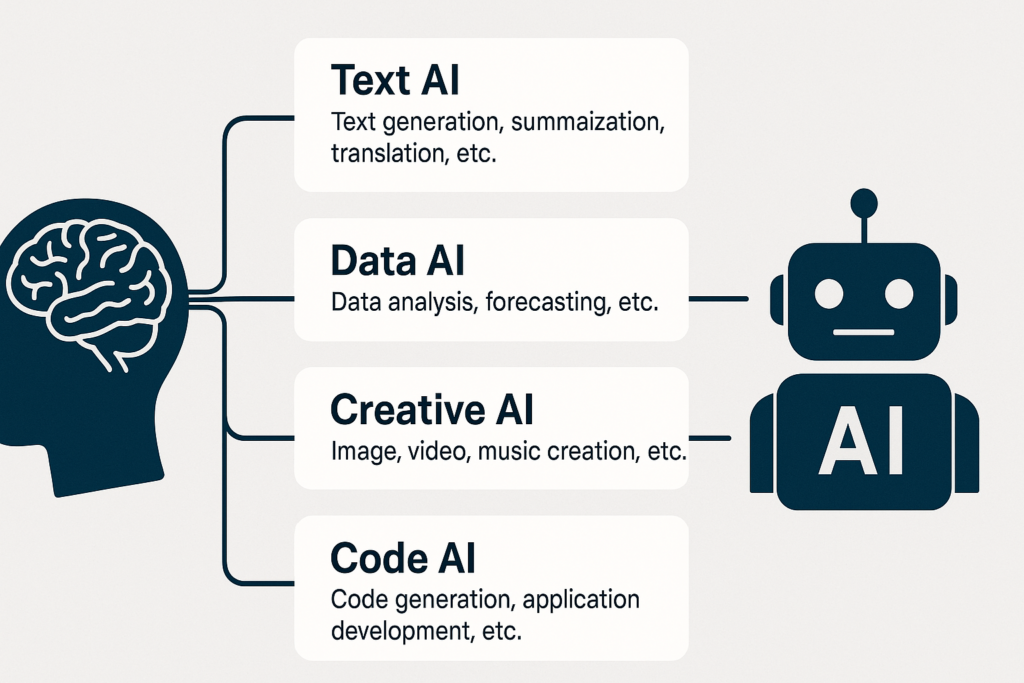

AI中級者への道:まず“構造”を持て——文章生成だけではない、AI課題解決マップの全貌

ChatGPTの登場以降、「とりあえず質問してみる」「文章を要約・整形してもらう」といったAIの使い方は一気に広まりました。私の周囲でも、「メール文章をAIに作ってもらうようになった」「議事録が楽になった」という声はよく聞きます。 しかしその一方で... -

「財務 × ナッジ」の経営術──数字で可視化し、人を動かすしくみをつくる

はじめに──財務は「人を動かす」ための設計図になれるか 財務と聞くと、多くの方は「過去の数字を整理して見せるもの」「経営の成績表」といった印象を持つかもしれません。しかし、財務の本質は単なる記録ではなく、「未来に向けて、会社と人をどう動かす... -

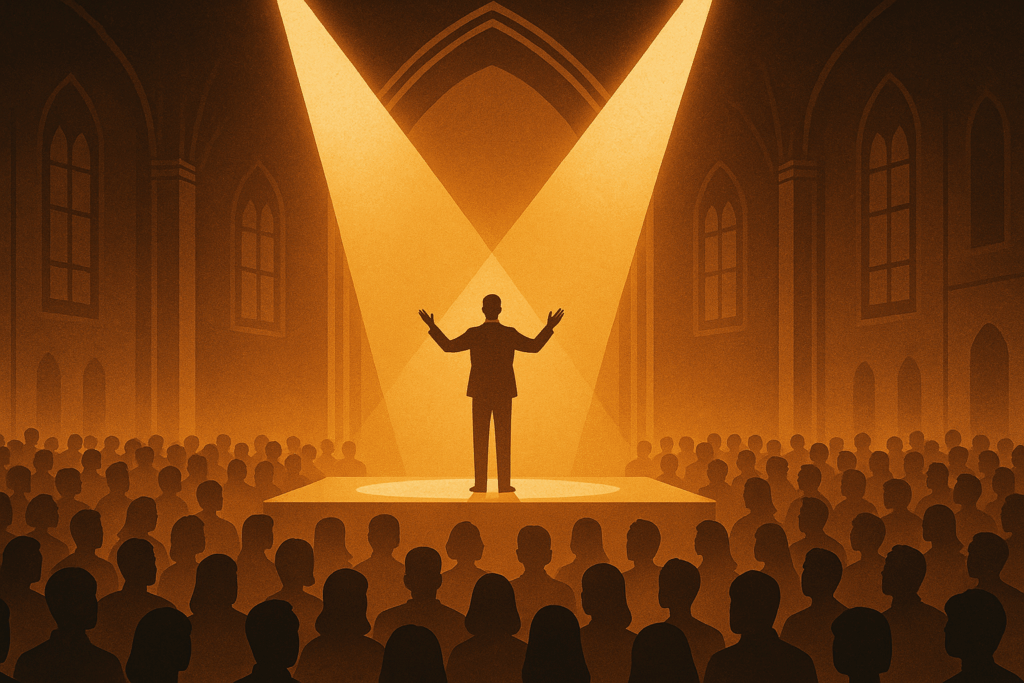

「イン・ザ・メガチャーチ」が映す、現代の“物語経済”——そして経営への警鐘

私はふだん、会計・財務・経営戦略といった経営テーマを中心にコラムを執筆しています。しかし、今回取り上げるのは少し異なる切り口です。朝井リョウさんの小説『イン・ザ・メガチャーチ』を読んだ際、その物語の構造と登場人物の心理描写から、中小企業...