前回(第1回)では、「なぜ資金繰り管理が必要なのか」「ゼロから始めるにはどうすればよいのか」について、基本的な考え方と実務ステップをお伝えしました。

今回は一歩進めて、資金繰りを“改善”するための具体的なアクションについて掘り下げていきます。

多くの中小企業では、資金繰りは“受け身”で管理されがちです。

しかし、資金繰りは「予測」だけでなく「改善」できる領域です。

そのためには、日々の経営の中でキャッシュに着目し、収支構造そのものを見直す視点が求められます。

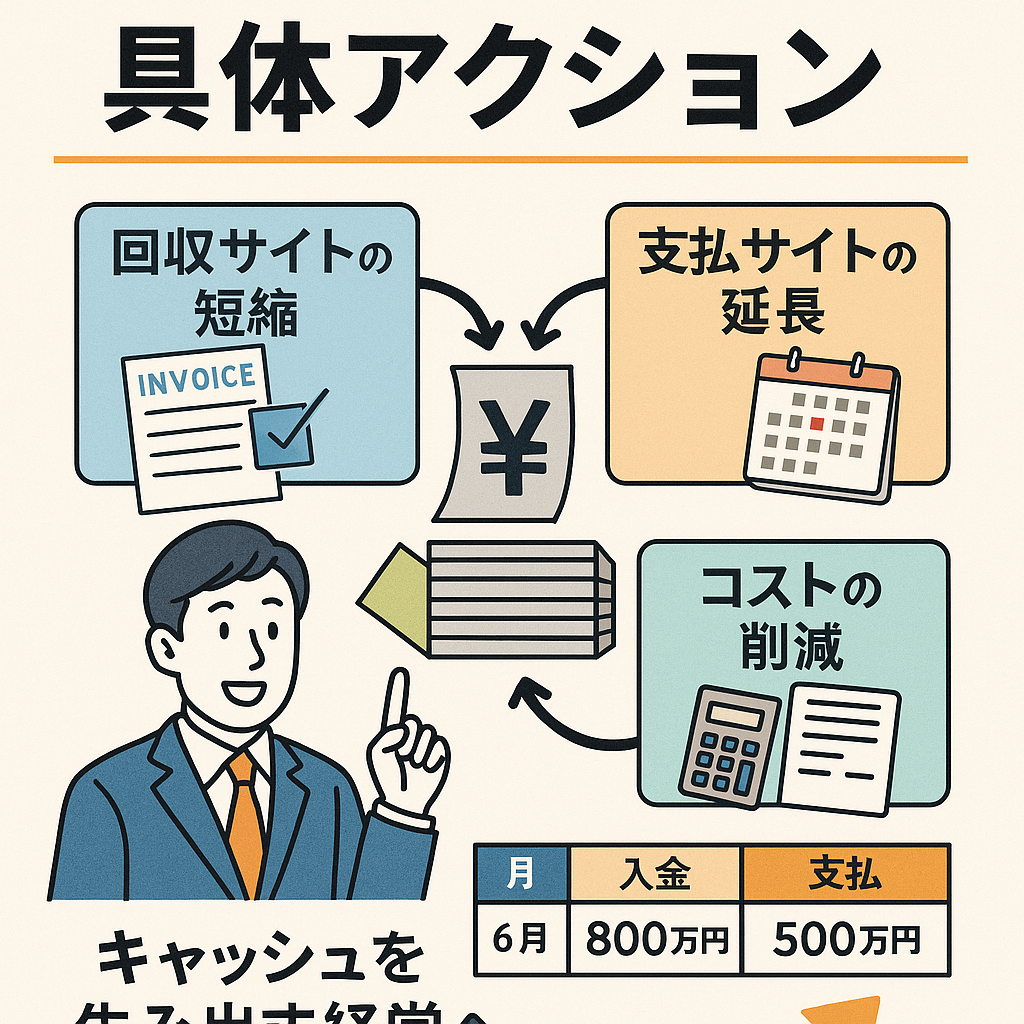

資金繰り改善のアプローチは3つの視点から

資金繰りを改善するアプローチは、大きく分けて以下の3つに整理できます。

- 入金を早める(回収の早期化)

- 支払を遅らせる(支出タイミングの調整)

- 支払総額を減らす(コスト削減・固定費の見直し)

この3つを“同時並行で”少しずつ見直していくことで、資金繰りは確実に改善されていきます。以下、それぞれの具体策を見ていきましょう。

1. 入金を早める:キャッシュインを最大化する工夫

売上が立っていても、実際に現金として手元に入るのが1ヶ月以上先──これは多くの中小企業が抱える悩みです。

そのため、入金サイクルを早めるための工夫が非常に重要です。

●請求タイミングを見直す

納品やサービス提供後、すぐに請求書を発行していますか?

「月末締め翌月末払い」のルールを踏襲していても、請求の発行が遅れると、入金も後ろ倒しになります。

請求書は“納品したらすぐ出す”。この習慣が、入金までのタイムラグを短縮します。

●回収サイトを交渉する

一部の取引先とは、「翌月末→翌月15日」などのサイト短縮交渉ができる可能性があります。

特に、長期取引が続いている相手先とは、一度支払条件の見直しを提案してみる価値があります。

相手側にとっても、関係性の良い仕入先の経営安定はメリットです。

●前受金・着手金の活用

サービス業や受託案件では、契約時に着手金として一部前受するというモデルも資金繰りを安定させます。

これは同時に「契約の本気度を測る手段」としても機能します。

2. 支払を遅らせる:キャッシュアウトの最適化

次に、「出ていくお金」のタイミングを調整することで、手元資金の流出をコントロールします。

ただし、これは単なる“支払いの先延ばし”ではなく、「仕入先・取引先との関係性を損なわない形での最適化」が前提です。

●支払サイトの延長交渉

主要な仕入先との取引条件を再確認し、

「月末締め翌月末払い」→「翌々月払い」などの延長が可能か、丁寧に交渉します。

その際は「こちらの資金繰りが厳しいから」ではなく、「お取引をより安定して長く続けたい」といった前向きな理由付けが有効です。

●リース・割賦の活用

設備投資や車両購入など、まとまった資金が必要な支出は、リースや割賦に分割することで一時的な資金流出を和らげることができます。

キャッシュフロー重視の経営では、投資の“支払形態”にも着目することが重要です。

3. 支払総額を減らす:経営体質の見直しへ

最後に、コストそのものを見直すアプローチです。

これは一朝一夕にはいきませんが、中長期的には資金繰りに最もインパクトのある改善策です。

●固定費の棚卸しをする

- 長年使っていないソフトのサブスク

- 効果が見えない広告出稿

- 相見積を取っていない外注業務

こうした支出は、知らぬ間に「経営の重し」となっていることがあります。

すべての支出に“目的”と“効果”が紐づいているかを、定期的にチェックしましょう。

●変動費を利益構造で評価する

例えば、仕入原価が高くても回転率が高く粗利貢献が大きい商品は残すべきですし、

粗利率が高くても回収が悪い取引先との取引は見直すべきかもしれません。

資金繰りの改善は、「利益のためのコスト削減」ではなく、「現金を守るための支出設計」という視点が必要です。

資金繰り改善は「行動し続けること」が鍵

資金繰りは、表を作っただけでは改善しません。

定期的に見直し、現場の交渉や設計変更に反映していく“行動”こそが改善の本質です。

そのためには、以下のようなルーチンを作ることがおすすめです。

- 毎週月曜:今週の資金繰り予測をチェック

- 月末:回収遅延の有無を確認し、請求漏れを点検

- 四半期に一度:支出構造と契約内容の棚卸し

経営者自身がこのリズムを持てば、会社全体に「資金を意識する文化」が根づきます。

終わりに:資金は“流れるもの”、だからこそ「流れを設計する」

資金繰りの改善は、単なる「節約術」ではありません。

キャッシュの“流れ”をどう設計するかという経営そのものの問題です。

中小企業は常に変化の中で生きています。

だからこそ、日々の選択ひとつひとつが、資金の余裕や資金ショートを左右します。

見える化して、考え、動く。

その積み重ねが、健全なキャッシュフロー体質と、攻めに転じる力を育てていきます。

■次回予告:

【第3回】明日の残高が見える安心感──日繰り管理の導入と実務チェックポイント

資金繰りをさらに日々の経営に落とし込むには、「日繰り表」というツールが有効です。

次回は、ExcelやGoogleスプレッドシートで使える日繰り表の構築手順や、チェックポイント、改善のためのヒントを実践的にお伝えします。

コメント